|

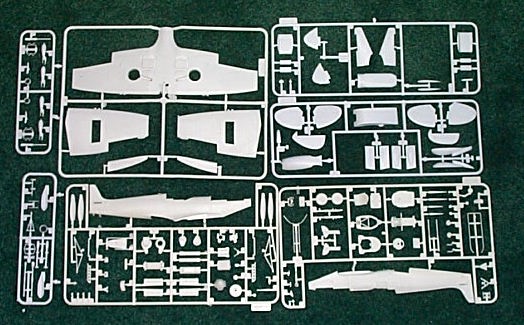

これが中味。 う〜〜ん、すっげ〜ゴチャゴチャ具合だ。 プラでレジン並の精密さを出そうとしているためか部品にかなりの無理が見られる。 けど、その熱い心意気に惚れたぜっ! |

|

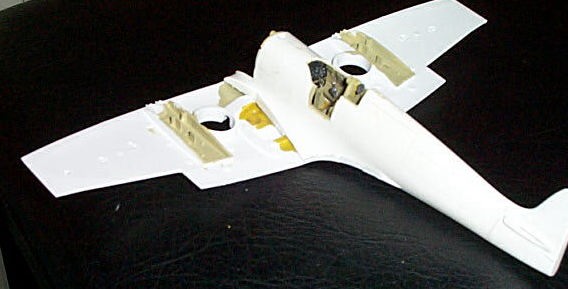

まずはエンジンを見える状態で組むために、パネルを切ッ飛ばす。 モールドをアートナイフで気長になぞって、さらに裏側を削って薄くしていくとそのうちに切れる。 シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ・・・・・・・・ (作業開始2001年7月20日) |

|

ちまちまコックピットを作って行く。 ラッカーで塗装してからエナメルのこげ茶や黒を流し込んで汚してやると、ほらいぃカンジィ〜。 メーターはつや消し黒で塗ってからリムを黒と銀の混色でドライブラシをかけて浮きあがらせる。メーターのガラス部分にはエナメルクリアを流し込む。 ここに手を入れ始めると収拾つかなくなるのでほどほどにしておこう。 |

|

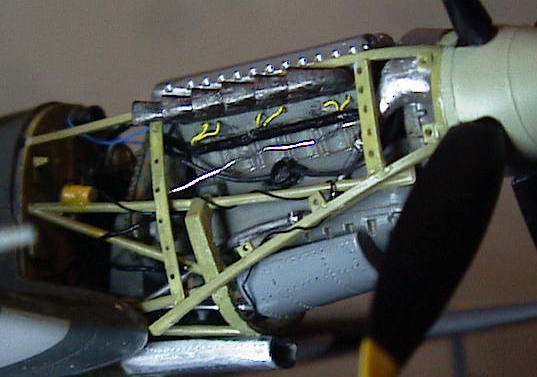

一応エンジンを作って仮組み。 ここでエンジンカウルを合わせてエンジンの位置出しをしておく。まだエンジンハンガーは接着しない。 いつも思うんだけど、千馬力以上のエンジンと3t以上の機体を結んでるのがこのパイプだけってのが不思議。こんなんでもつのかねぇ?エンジンだけ飛んで行きそうだ。 古本屋でエアロディテールを見つけたんで買っちまった。 資料は完成しない元凶です。良い子はなるべく見ないようにしましょう。 |

|

機体のグレーに見えるところは溶きパテ。 パーツの合いはけっこう良いのだが、それなりに引けがあったり隙間が開いたりするので修正する。 |

|

今は2002年1月12日。 放置したままのSpitの再スタート。 ず〜〜っと放置してたかというと、そんなわけじゃなくて、リベットラインを打っていたら、嫌になったわけ。 1/48はめんどくさいなぁ。 |

|

縞々にするために、白を塗ってからマスキングして黒を塗る。巾が揃わないとダサいので慎重に計測。 |

|

縞々はフラップの巾を5分割する。 41.5/5mmなので8.3mmにマスキングテープを切る。 |

|

飛行機ぶ〜〜〜〜ん。 翼端の機銃警告色の黄色も塗っておく。 翼下面の両端のテープはまだ使うのではがしてない。 胴体は3次曲面なので、テープを張るのが結構ややこしくかった。 結局、尾翼から各ストライプまでの距離を全部測って、細切りにしたマスキングテープを張りって行った。 塗装して初めてわかったが、ここんちの離型剤は超強力。しっかり洗っておかないと塗膜がすぐはがれる。 |

|

脚カバーを塗るのも忘れずに。 |

|

下半分は出来上がり。 翼端の黄色マークは翼面形を移して切り取ったマスキングテープを使うとバッチリ。 塗料はグンゼの後期イギリス軍用機セットを使った。 しかし派手だわ。縞模様。 よくハイビシ米軍機のことを敵機の脅威が低下したからと解説してあるが、ほんとは味方の誤射を避けるためだったんじゃなかろうか? |

|

本塗装に入る前に一緒にお風呂にはいってあげる。 こうすることによって愛も深まる。 スピットくんもお友達が沢山いて嬉しそう。 |

|

お風呂から出たら服を着せてあげる。 地色のグレーを塗ってから緑を塗るためのマスキング。 雑誌の表紙のような固い紙を、下にマスキングテープを丸めたものを貼ることで、隅を浮かせてある。これでボケ脚の短い塗装が出来る。 |

|

もう、どんどん出来ちゃう。 しかしここで大問題発生。 なんと下面と上面のグレーが同じ色! な・な・なんでェ〜〜 |

|

原因はこいつら。 下面はシーグレー。上面はオーシャン・グレー・・・・・・・って、意味は一緒ジャン!! といって毒づいても仕方ないので塗りなおす。しかし、海といったらブルーだろ?普通。イギリスの海は暗いのね。そういやイギリス迷彩色のスカイもとても空色とは思えない色だ。空も海も暗い英国。やだやだ。 |

|

とかなんとかいいつつ基本色塗装は一通り終了。 半艶消しクリアを吹いたところ。 。 クリアをかける時はかなりシャバシャバにして、リターダーを入れる。エア圧も低くし、ブラシを1cmくらいまで近づけ、表面がトロ〜っと餡かけ状になるくらいにする。 まだこのままだといかにもプラモ臭い。 おいらのねらいとしては「これメタルモデル?」というような質感を出したいわけだ |

|

そこでいわゆる研ぎ出しをする。 プラモデル用のラッカーは塗膜が弱いし、表面にも凹凸が多いから、危険なペーパーがけはしないで、コンパウンドで磨いて最終のクリア吹きを行う。 軍用機なんだからそんなに艶ださなくても、と言う人もいるが、飛行機は毎回整備されているもの。当然、少しでも性能が上がるように、表面だって磨かれる。レーサーと同じだね。それに大体、汚い模型は嫌いなんだよね。戦車じゃあるまいし。 |

|

ということで塗膜がしっかりするまで、待って、さらにクリアを吹いてと、地味な作業が続くので、ネタが無い。 ってことで作業場の紹介なんぞをしてみる。 うちの屋根裏の隅っこ。 ちゃんとした屋根裏部屋じゃないから壁も床も部材のままだ。 夏はサウナで冬は冷蔵庫というゴキゲンなスペース。 右にみえる赤い箱みたいのがコンプレッサー。イラストレーターの友人に貰った。イタリア製なんだが古くてうるさい。でも水抜きとエア圧の調整は出来るので十分。 |

|

道具はこんなもの。 ブラシは0.3と0.2を使ってる。 シンナーはブラシ洗浄用にホームセンターで買った安い缶物と、グンゼのフツーの奴。それと模型屋にすすめられた怪しげなシンナー。 プリンの抜き型は塗料の希釈や調色用。スポイトはメタル色とソリッド色とクリア用で別々にしてる。ガラスの管はシンナーを取るために使う。 ダンボール箱で一応、飛散防止してるつもり。 |

|

デカール貼って、クリアコート・・・ とおもったら。クソじゃん!ICMのでカール。 真中にあるのはデカール軟化剤を塗ったICMでカール。柔らかくならず、モロモロと崩れる。 へんにガサガサしたデカールだから(右側)やばいかなぁとはおもったんだよなぁ。 というわけで別売りを買ってきた(左側 |

|

う〜〜ん。やっぱり別売りデカールはかっちょぇ〜。 胴体の識別ストライプが巻いてないとか、細かいことは無視する。 さて、誰の機体のつもりでしょう? |

|

デカール貼った上からソフト99のクリアをかけてコンパウンドで磨き、その上からグンゼの半艶クリアで艶を調整した。 上の写真の状態よりは艶が出ている。 デカールと塗装面の艶は貼りっぱなしだとぜったいに一致しないので、クリアコートをして、艶の感じを近づける。 ソフト99のクリアは塗膜が硬いので、研ぎ出しには最適。ただし溶剤が強いので缶から瓶に移して、プラモ用のシンナーで薄めてから使わないと、模型本体やデカールを侵すことがあるので注意。 |

|

復元機の写真を見て、その質感にあうような艶を出している(つもり)。 もっと前線で使い込まれた感じにしたい場合は塗料自体を白っぽくさせるが、表面はあくまである程度の艶を保つ。 塗膜自体が艶びけした状態と、塗膜表面がざらついて艶がでていないのは全く別。塗料が褪色しても、表面が磨かれていれば艶はあるはずで、自分が塗装表現したい実機の状態をよく考えることが大事だと思う。 |

|

エンジンなんぞを仮組み。 全然進まないように見えるのは、エンジンのデッチアップパーツをこまごまと作ってるから。エンジン下にみえる塊がそのパーツ。 なにしろエンジンと防火隔壁の間がスカスカでさみし〜〜の。 ??本がちがうぞ??? |

|

う〜〜ん。デヂカメがしょぼいので近接画像が上手く撮れない・・・。 エンジンはラジエターの配管やコード類、プレート、補器類をいろいろ自作・追加してみたけど、まだゴチャゴチャ感に欠けるなぁ・・ もう少し、いろいろでっちあげてみよう。 ドアの内側のバールを自作したり、ガンサイトの形を変えたりとつまらんことをちまちまやってる。 ここまで来ても終わりが見えない〜〜〜(ToT |

|

|

|

一応完成。 なんとかエンジンカバーも付くようになったけど、上面はカムカバーと干渉してどうにもならない。工作でどうこうというより設計ミスだな、こりゃ。 細部画像は下のとおり。一応全面にリベットを打ってある。 危篤にもこんなモデルを欲しいとおっしゃる方がおられましたんで、お譲り致しました。 末永く可愛がってやってください。 |

|

|

|

|

|

|