|

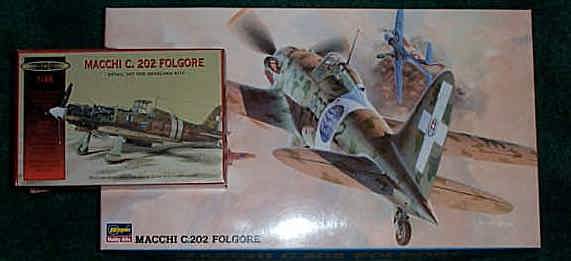

まず最初にディテールアップキットをみつけて、「こりゃ珍しい!」と買ったのがマチガイのもと。 202の1/48なんてどこにも売ってないし、イタレリでも作ってない(ToT やっとハセガワの絶版品を探し出したけど、デカールがダサい。 で、別売りデカールを探すと、これがまた無い。 ま、フツーは205つくるよなぁ。ってかBf109作るわ。 |

|

このキット。素組でも十分すぎるくらい細部まで良く出来てるんだけど、よくよく見ると202と205がビミョーに混同されてる。 主翼上面にある4個の四角いスジボリは20mmの給弾窓。202にはそんな下品なゲルマンものは積んでないからパテで埋める。そんで、儚くも小粋な7.7mmの給弾口を彫り直してやる。 エレベーターも端までスキッとまっすぐな線を彫り直す。 ベ〜ネ・ベ〜ネ! |

|

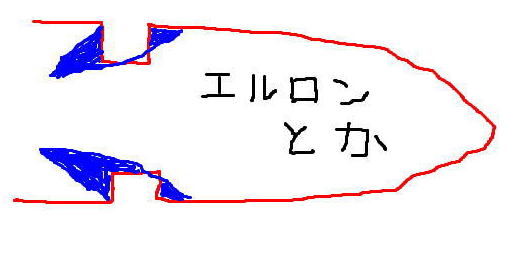

たいした事無い小技 動翼部分は主翼(っつか、固定翼ってぇか)に対してはまり込んでる。 でもプラモだと単なるスジボリ表現(赤線)。 このスジボリをアートナイフの先などで、青い部分を削ってやると、如何にもはめ合いになってるように見える。 簡単にできる割に見栄えがするぞ。 |

|

おなじみ根気と忍耐のリベット打ち。 202はけっこう変わったリベットラインをしているので、手順を考えないと辻褄があわなくなる。結局胴体と翼で延べ20時間くらいかかってる(T0T リベットが実機でどれだけ見えるかというと疑問だが、リベットを打つことによって、「肋材に薄い外板を止めて作ってる」ことを表現したいわけ。だからそこはかとなくラインが見える程度の仕上がりにしたい。 スケアビの2002年3月号に載ってた屠龍なんかのリベットは論外。あれじゃリベットの抜けた穴だぜ。おまけに墨までいれてやんの。センス無いよなぁ。 |

|

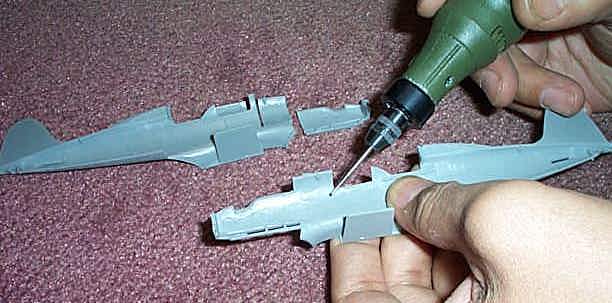

ディテールアップ部品を組み込むために、あっちを切り飛ばし、こっちを削り・・・・ 毎度のことながら、取り返しのつかないことをしている気がする・・・・ |

|

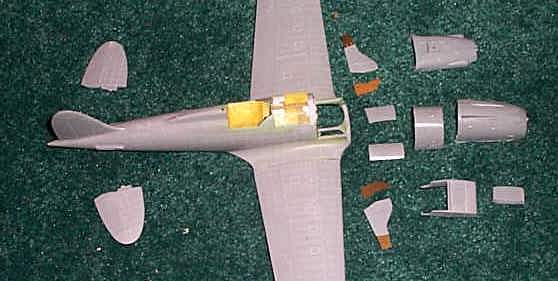

完成!! なわきゃないか・・・(笑 コックピットなどの主要なパーツがきちんと納まるか仮組みする。ディテールアップパーツの組み込みが成功するかどうかは、どれだけ仮組みを丁寧にやるかにかかっている。 このパーツは合いが凄く良くて楽だった。 |

|

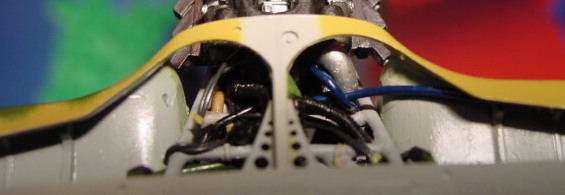

エンジンを載せた状態で全長があっているかどうか確認する。 1mm程度短かった。さらに上がわのハンガーが短くて、防火隔壁まで届かないことが判明。 |

|

エンジンハンガーの基部に0.5mmの穴を開け、0.5mmの真鍮線を入れた上から外径1.2mmの真鍮パイプを接着して長さを稼ぐ |

|

下からエンジンハンガーにつながるパイプ組も若干短めだったのと、ヒヨヒヨのレジンじゃ強度が不安なので、真鍮パイプと真鍮線で組むことにした。 両脇の真鍮パイプをテープで固定して位置決めをし、横にわたした真鍮線を半田付けする。 半田のコツは、まず脱脂すること。接着面を手で触っただけで着かなくなる。次に接着面に液体フラックスをつけてコテ先の半田をつける。 下の台には大型タイルを使ってる。熱にも強くて、きちんと水平面が出てる。 |

|

今回のように何箇所かを順に半田着けしなきゃならないときには低融点半田を併用する。 先に横棒を普通の半田でつけてから、斜めの線を低温半田でつけると最初につけたところが融けにくい。 とはいっても手早くやらないと溶けちゃうけどね。 |

|

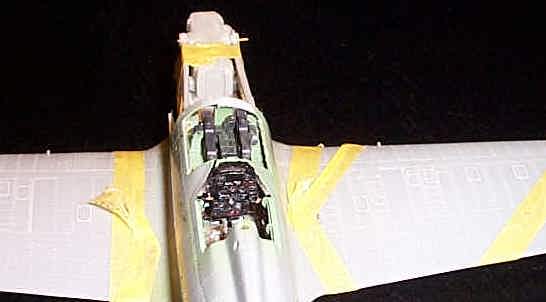

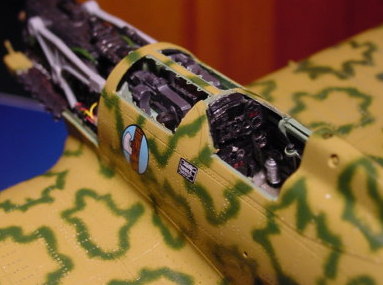

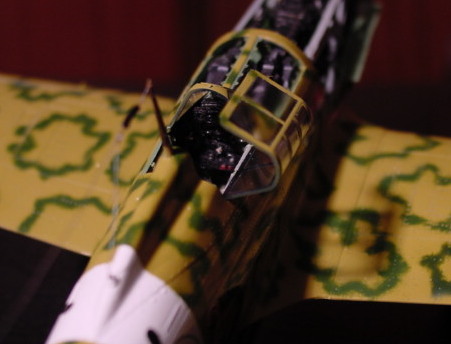

コックピットはひたすらちまちま作るだけ。 ドライブラシしたり墨入れしてやるとメリハリがついて見栄えが良い。 |

|

毎度ながら解像度が悪い。 これってデヂカメが安物だから? 画素数の多い奴とかならちゃんとうつるんだろうか? メーターにはエナメルクリアをたらしてガラスっぽくしてある。 |

|

コクピット回りが組みあがったので胴体を接着。エンジンハンガーも作り直したのでエンジン位置もばっちり。 さぁ、お楽しみのアルファロミオ・モンソーネを作ろう。 |

|

塗装前の準備。 カウル類は本体から綺麗に切り離すには無理があったので、胴体パーツだけ別に部品請求した。 細かい部品もすべて加工してよく洗ってマスキングして、パテで埋まったり、サンペがけで消えたリベットや筋堀を再度掘りなおしてやる。 |

|

とりあえず下面色のグリジオ・アッズーロを全体に吹いてみた。 青白ライトグレーみたいな色だと思うけどいいのかなぁ?零戦21型みたいだ(w サフェーサーやグレー系の色を塗ると、今まで見えなかったペーパーがけの傷や、パテの段差などが良くわかる。気になるところを再度修正してから本塗装する。 あ、リベットがけっこうキツめかも〜〜〜。 |

|

上面のノッチョーラ・キアロを吹いたとこ。 といってもそんな色は売ってないので自分で調色。サンド系の色に白と黄色。隠し味に茶色って感じ。 この色は茶色じゃなくて黄色をベースにしているので隠ぺい力が凄く弱い。だから下地には灰白色を均一に塗っておかないとマダラになる。 あ、胴体の白帯は先に吹いてマスキングしてあるからね。 |

|

お楽しみのアメーバ迷彩。 ブラシをここまで近づけて塗装する。ノズルのガードは邪魔だから外してある。 空気圧は0.5bar以下で、すかしっ屁のようなもんだ。塗料はもちろんシャバシャバ。空気圧が高いとビッシャ〜となるし、塗料が濃いと出てこない。この兼ね合いが難しい。 回りに飛び散ったり、走ったりした塗料は綿棒にエナメルをつけて擦ってやれば落ちる。 さらに地色を軽く周囲に吹けば修正可能。 輪っかの形もそれなりに整えなきゃならんので、これはかなり根気がいる。 ぢぢいだから、一日10個くらいが限度。 |

|

あ〜〜〜疲れた。 今気付いたけどキットのデカールはカルトグラフなんだ。値段の半分はデカール代だと思っても惜しくないねぇ。<ウソ。やっぱイタ機にはイタリアのデカールがベストですな。 で、クリアコートするから完全にデカールが乾くまでしばらくお休み。 しっかし、ほんとに写真が下手だ(T0T |

|

|

| 軽く磨いたらけっこうイイ感じの艶がでたので良しとした(^^;; で、さっそくエンジンを載せてみる。下穴やハンガーの塗膜の厚みで入りづらくなったくらいで、あとはすんなり。 推力線もあってる。やっぱり下準備が大事ってことだな。うんうん。 |

|

|

|

|

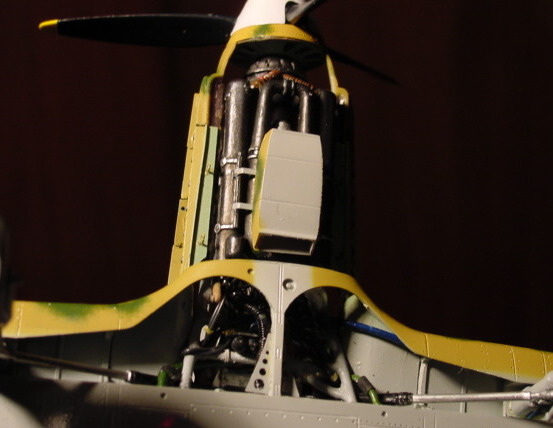

ど〜してもという声に答えて(笑 エンジンと脚収納庫のアップ。 会社の高級デヂカメを借りてきて撮ってみた。 さすが340万画素。綺麗に写るわ。 そのぶんアラも目立つけど(笑 |

|

|

|

|

|

|

|

ほんとに完成。 今回はディテールアップキットが優秀だったんで綺麗にすんなり組めた。足回りなんかもかなり満足が行く出来上がり。 ・・・とおもったらピトー管がついてねぇや。いけね、もう一仕事しなきゃ。 ってなわけで元キット2300円、FMディテールキット5800円、デカール1000円で、計9200円が今回の出費。高いような安いような・・・ この子もお店のディスプレイに欲しいと仰る方にお譲りしました。大事にしてね〜〜。 |

| 実機について 第151飛行隊Ennio Tarantola准尉の乗機。タラントラ准尉の本職は故郷の広場での水菓子売り。そこから付いたあだ名がBanana。で、機体には「それ行けバナナ!」と書いてある。 パイロットとしてもスペイン内乱ではCR32に乗る戦闘機乗りだったのが、大戦初期にはスツーカ乗りとなり、オーストラリアの駆逐艦に直撃弾をくらわせてる。その後に再度戦闘機のりとなりスピットファイア、P40、P38などを落としまくるという奔放ぶり。 無茶苦茶な経歴のくせに、ちゃっかり終戦まで生き延び、現在でも地元ではバナナの愛称で呼ばれてるらしい。 なんかいい感じの人だよね〜〜。 |

|