|

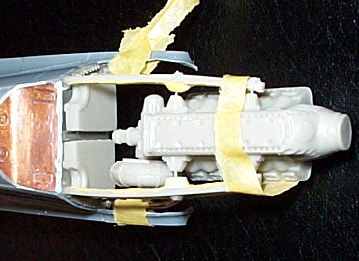

ちうことで、ドラだす。 バーリンデンのセットは2950円で中身はこんなもん。エンジンはもちろん翼内機銃のガンベイもあるので、お得かも。 でも、なんかアイリスやFMに比べると質実剛健な感じのキットだなぁ。 コクピットなんか田宮のキットと大差ないぞ(←言い過ぎ)。 これは一応、某氏の希望で赤腹のオウム仕様になるよてい。 あ、デカール買って来なきゃ。 (2002年3月27日) |

|

|

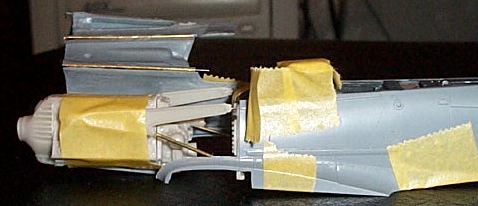

マッキの乾燥待ちで手がすいたので、ちょっといぢってみた。 今回はいきなりの残虐シーン。 ドラ君、くびちょんぱ。 先日すごいものを見つけてしまい、是非やってみたいことができたので、こんな羽目になった。 なにかは出来てのお楽しみ。 出来なかったらはずかしいからね(笑 |

|

|

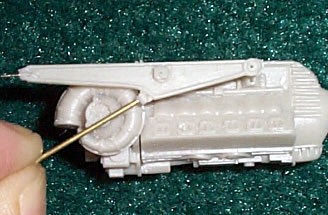

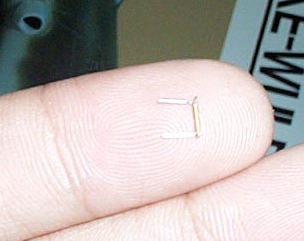

で、やりたかったのはコレ。 カウルの開き。 外径0.5mmの真鍮パイプを見つけて思いついた。 真鍮パイプに洋白線をとおしてある。 この手の作業は、塗膜の厚み分の逃げをどれだけとればいいかでいつも悩む。後で動かなくなったんじゃ苦労も水の泡だからね。 |

|

|

|

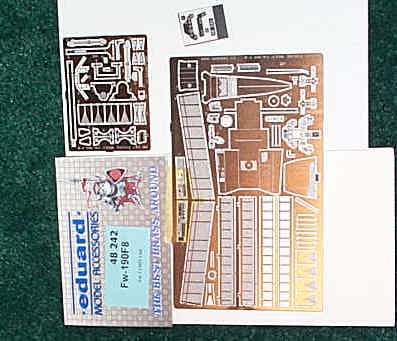

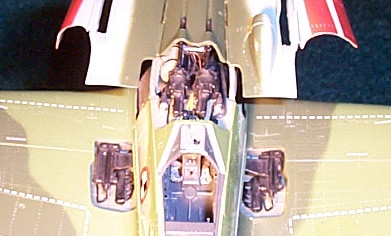

あまりにもエッチングパーツがさびしかったんで、追加で買ってきた。 全部使うわけじゃないけど、いろいろ美味しそうなモンがはいってるので、その辺はイタダクつもり。 ついでに見つけたAirisのDora用キットも買ってきた。で、エンジンをくらべると明らかにAiris(下)の方がでかい。なぜだ?機体にはコクピットを入れてみた。雑具入れのなかにルガーが入ってるんだけどわかる? |

|

ちなみにAirisのセット。 バーリンデンにくらべると部品点数も多いし、エッチングも細かい。部品が多けりゃその分精密に出来上がるかというと、必ずしもそうじゃないし、往々にして出来は変わらないことが多い。第一細かすぎて挫折する確率も高くなる(笑 バーリンデンもツボは押さえてるし、遊び心もあって優秀なキットだと思う。特に初めてこの手のキットに手をだすなら、バーリンデンが絶対おすすめ。 |

|

|

前言撤回!(笑 エンジンハンガーが結構いいかげんな作りでエンジン位置を割り出すのにえらい苦労した。 例によってハンガーとエンジン、防火隔壁の結合部には全て洋白線を仕込んで強度を確保してある。エンジンハンガー下側は0.8mmの真鍮パイプに洋白線を通して強度アップ。 ここできっちりやっとかないと後で泣きを見るからね。 |

|

|

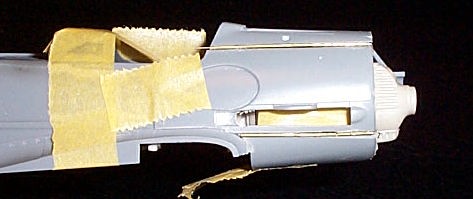

あ、写真が左右逆だ(笑 カウルをかぶせて後ろに未加工の胴体パーツを合わせて推力線とエンジン位置を確認した。 今回は自分用にもう一個キットがあったからお手軽にやってみた。無い場合はキットに手を加える前に計測して位置関係を割り出しておく。 |

|

|

|

ふと思うところがあって、エンジンにデンデン虫をつけてみたら、案の定ハンガーが干渉している。ハンガー基部の形も違うし、高さ自体が足りないのでかさ上げしなきゃならない。 お陰で大好きなポリパテ加工ができてうれし〜〜〜・・・わきゃねぇだろっ! 初心者は絶対に買うなよ、バーリンデン!! |

|

続々怒りのエンジンハンガー(笑 このようにデンデン虫をまたぐのが正解。写真見てたら結構太いんで、真鍮パイプを1.2mmにしてみた。 Doraのモデリングガイドなる本に、このキットを組み込んだ柏木崇男大先生の作例が載ってたので、ここの部分をどうしたてるか見たら、なんと省略してる。おまけにそのことは文中で一言も触れていない。やるなぁ〜さすがプロ。雑誌を支えているのは読者じゃなくて広告収入だってことを良くご存知である。 |

|

|

|

やっとエンジンのアライアメントが出せた。ここで縦横斜めが曲がってないか、十分に確認することが大切。 まぁ、この手のキットパーツはバイクの改造部品とおんなじで、そのまますんなりつかないのがアタリマエ。特にバーリンデンがヒドイというわけじゃない。 実機写真を見ていて気が付いたが、このエンジンは絶対的に巾が不足していて、ハンガーが絞りこまれるようになってしまう。本来はハンガーは真っ直ぐ出ていて、エンジン巾もそれに見合ったもののはず。ひょっとしてカウルをつけられるようにわざと小ぶりに作ってあるのか? |

|

今度はガンベイの仮組。 砲身の位置を基準にして位置決めをすると、主脚室が干渉していることが判明。 |

|

|

干渉部分を削るついでに主脚室の改造。 主脚室もD9では素通しなので内壁を削り取る。 さらにMG131の装弾子が寸足らずなの延長し、排莢シュートをプラ板でつくってやる。 まったく手間のかかるこったぜ。 |

|

|

まだまだ続く、修正作業。 ポイントは主脚室やガンベイの回りに隙間が出来て、あらぬところが見えないようにすること。そのためプラ板で切ったり貼ったりして隙間を埋めていく。白く見えるのがプラ板。 現物合わせの地道な作業。世間はゴールデンウィークだってぇのに、殆どヒキコモリ状態だな。 |

|

|

やっと飛行機らしくなってきた。 翼はすでにリベットを打ってあるが、胴体は左右をあわせてからじゃないとラインがくいちがうので、これからリベット打ち・・・・はぁ〜。 |

|

|

|

某事務所の所員は、このHPを見るなり「狂ってるっ!」と言ったそうだが、まぁ、確かにそうかも・・・ 左の指先の針金細工。が何かというと右のカバーのヒンジ。真鍮パイプと洋白線を組み合わせて作って見た。まあ、確かに狂ってるわ・・・。これが塗装後にもちゃんと動く保証は無いしね。 今回はかなり暴走気味だ。無事に完成するんだろうか?。 |

|

読者の質問コ〜ナ〜!(笑 レジンをなんで接着してるかって聞かれたんで、お答え。 殆ど瞬間接着剤を使用してます。エポキシは硬化時間がかかって位置がずれやすいのと、あとで黄変するんで殆ど使わない。力がかかるところは真鍮線仕込むし。 瞬着は低粘度で隙間に流し込めるやつと、ゼリー状で充填できる奴を使ってる。力のかかるヒンジパイプの接着や、隙間がある場合はゼリー状で固める。キャノピーなんかは流し込みタイプでチョンと止める。そんな感じ。キャノピーや翼端灯なんかはロックタイトの曇りづらい瞬着を使うことが多い。 |

|

|

最終の仮組み。 エンジン・カウル類を全て装着して長さなどに不具合がないか確認する。なんとなく出来上がりが想像できて楽しい。 機銃カバーはバーリンデンのものがサイズ・形状ともにあまりにいいかげんだったので、キットを加工して使用した。 金返せ!バーリンデン(笑 |

|

|

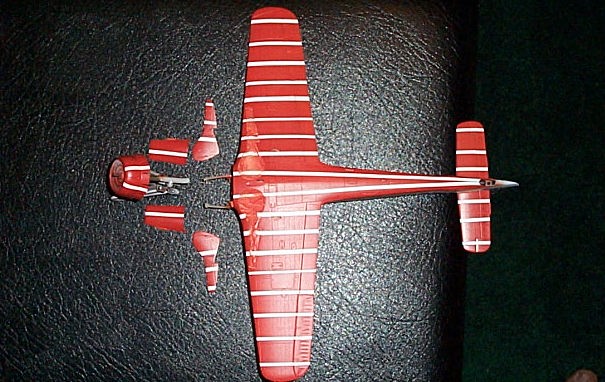

うひょひょ。なんともはや・・・。 赤はRLMの赤で、これが黄色味の強いヘンな赤。 キットでは赤の1番、3番、13番が作れるようになっていて、それぞれに詳しい塗装ガイドがついている。 有名な1番は機首の赤のラインが嫌いなので、3番をつくることにした。で、良く見たら白ラインは機体ごとに違うらしい。3番は左右で違うし各線の太さもばらばら。巾1.25、1.5、2mmの3種類のマスキングテープを切り出して貼ってみたけど、言われなきゃわからんよなぁ。 前線応急塗装だから機体ごとでばらばらなんだろうけど、タミヤはそれを一体どうやって調べたんだろう??? タミヤ恐るべしっ! |

|

|

とりあえず基本塗装は終了。 この機体で面白いのは胴体色の指定がスカイになってるところ。でもRAFの色をそのまま使うのは独逸魂が許さないので、ちょっと調色してある。 もちろん82と83も白を入れたりしてる。 |

|

|

迷彩塗装にデカール貼りも終了。 迷彩はと同時にマスキングからのはみ出しの修正などもやっておく。 今回は依頼主の希望により、いつにも増してピッカピカに仕上げることになったので、クリアでオーバーコートして研ぎだしてから、さらにクリアをかけて磨く。 顔が映るくらいに磨いちゃる。ヒッヒッヒ。 |

|

|

艶だしも終わったんで、カウルを仮組みしてみた。 やっぱりキッチリ・カッチリ閉まるというわけにはいきませんな。写真じゃそこそこに見えるけど、エンジンとカウルが干渉したり、カウルの微妙な合わせがずれたりするのは避けられない。カウルクローズだと見られたもんじゃありません。 世の中思うようにはいかないもんだ。ゴメンナサイ。 |

|

|

え〜〜言い訳するわけじゃありませんが、只今ちまちま配管工事をおこなっております。 ってなわけで、細かすぎてアップできる画像がありません。サボってるわけじゃないんだってばっ! |

|

|

|

|

|

仕事が忙しかったせいもあるが(<いいわけ)、やっと機銃・エンジン回りの配管・配線が終了。どこが変わったかわかる? 左の写真はライトを下から当てて撮ったんだけど、なにやら不気味な雰囲気になってしまった。 ↓6月9日現在。けっしてサボってるわけではありません。手を入れてたら、歯止めが利かない状態になってしまっただけです。で、今はエンジンカバーの支柱を折りたたみ式で組み込めないか思案中。誰か止めてくれ〜〜。 |

|

|

|

|

|

完成〜。 結局3ヶ月近くかかっちまった。おまけに毎度のことながら写真がきたなくてよくわからない。まぁ、そこは実際に手にとった人だけのお楽しみ・・・ということにしておこう(笑 今回は初めての注文作成だったので、かなり力が入ったものになってしまったが、注文主も大層喜んでいただいたので一安心。末永く可愛がってあげてくだされ。 2002年6月15日 |

|

|

|

|

|

||

| 感想など・・ 思ったより手間のかかるキットでした。 ただ、この手のキットはそれぞれ、なんかしらの問題があるのがアタリマエで、バーリンデンのキットが特にダメダメというわけではありません。 Airesのキットなんかはとっても精密だけれど、あまりに寸法が実機に近いので、元キットをぎりぎりまで削ってやらないと入らなかったりして、それはそれで大変だったりします。前に作ったC202のキットはなんにも問題が無く、あまりに優秀だったけど、あれは例外。 この手のもんに手を出すときには、細部工作に凝る前に、仮組みを繰り返して、破綻のないように作ることが一番大事ですね。 ・・・というわけで、この機体は某氏に無事に受領されました。可愛がってやってください。 |

||

| 実機について アドルフ・ガーランドが1945年2月に、わずかに残る精鋭パイロットを集め、連合軍に対し一矢を報いものとMe262で編成したJV44だったが、既に国内の制空権を失っていた中では、離着陸時を連合国戦闘機に狙われると初期の加速力の低いジェットエンジンでは、高速降下による攻撃をしかけるレシプロ機をふりきることはできなかった。そのためにジェット機の離着陸時のカバーを我が身危険にさらしつつ行ったのが、JV44 Papegai Staffel(オウム中隊)で6機のD9が配備された。この機体はそのうちの一機、赤の3番 ヴァルデマー・ヴプケ大尉の機体。 見方の地上砲火をさけるために塗られた紅白のダンダラ模様の腹や、一機ごとにパーソナルメッセージを胴体に記しているところなど、「死して屍拾うもの無し!」的な雰囲気が機体全体から発散しており、B29によって焦土とされた日本人には涙なくしてみれない。 |

||